I – Uma estranha verdade riscada nas costas

“Aqui minha asa faria sombra. Não sou alta, mas eu ficaria bem de asas... Não tem a ver com altura, mas sempre desenham os anjos altos demais, maiores que os gigantes. Ou mesmo os titãs.” Ela diz de um jeito manso, desvendando os braços e os abanando como se alçar vôo lhe fosse algo natural. Então os cortes por sobre a pele das costas vão formando pequenas cicatrizes, cada uma delas abraçando os traços de um anjo, uma figura com nome, com idéia, mas sem carne e sem osso. Os lábios mordidos atestam o sucesso do desenho. “Dói um pouco, né?”. Dessa vez se cala, ignora qualquer vontade de responder e busca um respiro quase fundo e que incomoda. Tenta entender o que é isso que tem nome de dor, que espeta a pele e a arranha sem cessar, tudo isso revestido numa paz exausta.

Roçando no ouvido vai crescendo a prece inevitável. Escorrendo pelo sorriso mordido a sonora diferença da maldição abençoada. Uma reza mal entoada. Mal dita. Do lado de fora, um cachorro chora e olha pelo vidro. O grunhido é quase imperceptível, ele sabe, o relojoeiro anda perto. “Desculpa o ar-condicionado, tá frio, mas já vai acabar aqui. Ficou boa...” Mas o frio não importa, dança ao redor dos seios nus e do sutiã gentilmente guardado na bancada. É um frio tímido e virgem. Letárgico, seco e sem muita força. Um ar gelado que carrega um gosto doce e nômade, se rasga por dentro com o bafo de uma frase empacada na língua e toma seu tempo pra fazer do vão entre os seios um ninho bastante breve. Mas, aindassim, ninho. Enquanto uma gota de sangue corre da tatuagem até cair no chão, o cachorro do lado de fora engasga o latido de aviso. Com o rosto entre as patas tenta um gesto humilde de calor humano. Puramente por nada. Não há o que ser feito.

“É teu aquele cachorro?”

“Pode ser...”

“Pode ser?”

“Sim, pode ser.”

“Escuta, eu te conheço de algum lugar? Tu canta? É por isso que escolheu esse desenho?”

“Só não posso cantar nos domingos.”

“Como assim?”

“Deixa pra lá. Tu não me conhece, e isso é uma coisa boa.”

A risada torpe com as agulhas na mão acompanha a pergunta débil. “Porquê? Eu ia gostar de conhecer?”

“Não. Não teria tempo. Muito menos graça.”

“Falando em graça, qual a sua?”

“Qualquer uma. Não preciso de nome... pode só terminar a tatuagem?”

“Desculpa, eu vi o cachorro chorando e...”

“É que ele vai morrer.”

“Ele tá doente? É teu então o cachorro.”

“Não. O cachorro só chora quando a morte tá perto.”

Aí vem o deboche, o olhar desleixado e a piada que para nos lábios. Papo careta, ele pensa, deve ser uma carola de igreja com crise de identidade. Ele julga. O cachorro chora mais uma vez. Ele engole seco e volta a desenhar na pele dela.

II – Sons mudos de uma voz proibida

Tenho medo da selvageria dos anjos. Tenho medo dos desejos pelos quais rezam. Queria poder me entregar a essa fantasia. Todos os dias me perder no que eles calam, e nos calos das cordas vocais maltratadas deles, condenadas a cantar todos os dias, menos no domingo, menos no dia em que o homem deveria cantar mas se esconde no silêncio.

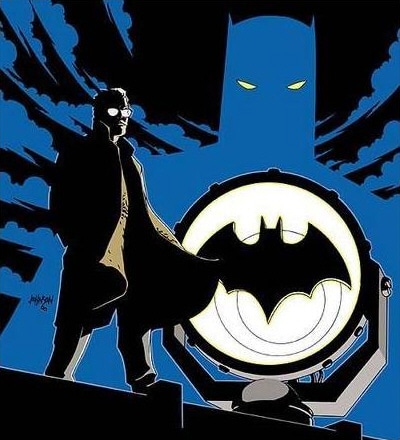

Cada anjo limpa com sua túnica a sujeira divina e são eles que sonham comigo, que começam e terminam num silêncio, numa mudez que escapa a boca e vive numa ânsia por uma... por um tipo de beijo de boa noite. Por um fim. Eles têm seis asas, uma para cada dia da semana em que devem cantar. Seus rostos desfigurados não ganharam a graça divina, não foram esculpidos semelhantes a imagem de Deus, foram escarrados para olhar por sobre uma criação pífia e imperfeita. Seus rostos, ao contrário das faces dos homens, borbulham do barro empastado do marfim de um elefante morto, são a perfeição do descaso divino, de uma servidão imbecil e penosa. No dia de domingo, no miado dos poucos homens que cantam, os anjos vibram com os hinos de rebeldia fiel, com suas perversões insonháveis e com as penas que caem entre as nuvens e apunhalam os corações mudos.

Santo anjo do senhor... sempre me rege... A oração dos anjos é quase uma orquestra de sonhos deixados de lado, eu sou o faxineiro dessa orquestra. Não importa se noite ou dia, eu tenho um reino a perder de vista, mas sem soberania alguma. Me criam, me fazem disforme como eles ou como sua inveja. Eu só existo nessa fantasia despedaçada e proibida, é a única condenação pior que a deles, e já não sei mais quantos já fui, se já sou outro enquanto tendo desvendar e desiliar essa amargura. Eu Sou antes deles. Ser. Isso ainda posso, mesmo me despedaçando sem espaço pra contar ou tempo pra pisar. Os inversos quase me abrigam, mas, se eu entrasse, deixariam de ser inversos, e mesmo me oferecendo uma piedade solene, eles me temem, morrem quando me tocam. Pobres inversos. No fundo sou eu quem chora por pena, eu choro um rio sem leito quando posso. Eu Sou. Sem início ou fim, sempre existe um anjo sonhando enquanto os outros acordam, assim eles me mantém vivo, em turnos, sem dar bola pra minha fome, minha andança sem rumo, minha vontade seca feito poço triste. Mas, nos domingos, nos domingos eu posso ser o cachorro que chora quando o relojoeiro vem parar os ponteiros dos outros, ou ensinar pra vida que no útero dela bate um relógio com uma pilha fraca ou sem corda pra dar, sem correr pra onde ter. E com apenas um lugar para fugir. Eu fico surdo com os cantos angelicais, não são alento nem pra mim, muito menos pra ninguém. No silêncio dos homens eu não simplesmente sou, eu posso.